„Die Ästhetik von Quasikristallen hat mich sehr angesprochen“

Wieso sollte man sich mit Quasikristallen befassen? Sind diese nur schön und seltsam, oder haben sie eine grössere Bedeutung? Ein Gespräch darüber mit Sofia Deloudi.

Kristall und Quasikristall: In einem Kristall sind die Atome in einem dreidimensionalen Muster angeordnet, das sich wiederholt (periodisch ist). Die Atome ordnen sich in Struktureinheiten an, die sich mit den Backsteinen einer Mauer vergleichen lassen: rückt man an der Mauer ein Stück weiter, oder geht auf die andere Seite, sieht sie wieder gleich aus, mit derselben Anordnung der Backsteine. Wegen dieser Periodizität sind Kristalle dann auch auf eine gewisse Art und Weise symmetrisch: dreht man einen Kristall zum Beispiel um 180 Grad (das entspricht dem “auf die andere Seite der Mauer gehen“), sieht er wieder gleich aus. Macht man das noch einmal, ist er wieder mit sich selbst identisch. Die alte Kristalldefinition erlaubt nur 2-,3-, 4- und 6-fache Drehungen/Rotationsymmetrien, da die Mauer auch wieder gleich aussehen muss, wenn man “an ihr weiterläuft“. Als Dan Shechtman 1982 einen Kristall mit 5-facher Rotations-symmetrie, den ersten Quasikristall, entdeckte, musste die Definition modifiziert werden: jedes Material, in dem die Atome geordnet vorliegen, ist ein Kristall, auch wenn sich die Anordnung der Atome nicht periodisch wiederholt.

Frau Deloudi, was genau sind Quasikristalle?

In einem Kristall sind die Atome periodisch angeordnet, das ist es, was einen Kristall ausmacht. Demnach sind alle üblichen Steine und Metalle kristallin, nicht nur Bergkristalle oder Diamanten. Diese Ordnung kann man sich vorstellen wie die Backsteine einer Mauer. Jedes Atom weiss genau, wo es sitzen muss. Bei einem Quasikristall sind die Atome auch geordnet, aber eben nicht periodisch. Nur wenn man mehr als drei räumliche Dimensionen annimmt, ist auch ein Quasikristall periodisch. Wenn diese höherdimensionalen Modelle wieder auf die physikalischen drei Dimensionen gebracht werden, deckt sich das Ergebnis mit den Experimenten, [die mit Quasikristallen gemacht werden]. Nach der Entdeckung der Quasikristalle musste neu definiert werden, was man unter einem Kristall versteht.

Was ist das Spezielle an Quasikristallen?

Dass man mehr als drei Dimensionen braucht, um sie so einfach wie möglich zu beschreiben! Die philosophischen Implikationen, die sich daraus ergeben: wieso brauchen wir mehr als drei Dimensionen, um gewisse Eigenschaften der Natur zu beschreiben? Hat das tatsächlich etwas mit der Beschaffenheit der Natur zu tun? Oder ist es nur eine Frage der Mathematik?

Apropos Mathematik, wie lassen sich diese mathematischen Konzepte illustrieren?

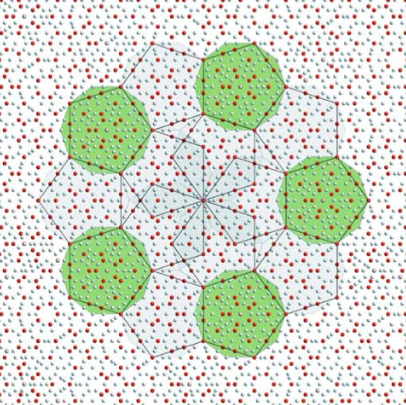

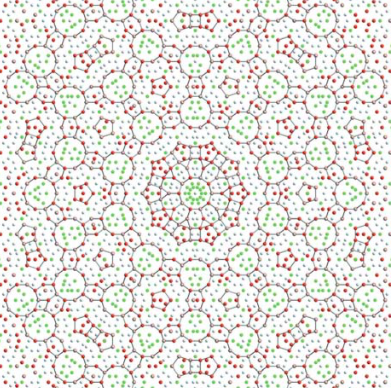

Der Computer rechnet mit fünf oder sechs Dimensionen und macht dann wieder einen Schnitt auf drei. Die Bilder, die daraus entstehen, entsprechen Modellen von echten Quasikristallen. Sie beschreiben Aufbau und Zusammensetzung der Quasikristall. (siehe zwei Beispiele oben.)

Wieso lohnt es die Mühe, sich mit Quasikristallen zu befassen?

Es ist Grundlagenforschung. [Das heisst, es geht darum, grundsätzlich mehr über die Funktionsweise der Natur herauszufinden.] Es ging mir aber auch um Ästhetik. Die Schönheit dieser mathematischen Modelle und der daraus hervorgehenden Bilder hat mich durchaus auch angesprochen.

Die Gemeinde der Quasikristallforscher ist klein. Wieviele Leute auf der Welt befassen sich damit?

Ein paar Hundert.

Es ist also ein sehr familiäres Umfeld.

Ja, man kennt sich. Es gibt aber dennoch etwa 12´000 Publikationen zu dem Thema, und wissenschaftliche Differenzen unter den Forschern gibt es auch (lacht).

Dan Shechtman, der 2011 den Nobelpreis für Chemie für die Entdeckung von Quasikristallen bekam, kann davon ein Lied singen. Zwei Jahre lang, von 1982 bis 1984, wurde seine Entdeckung von Kollegen grundsätzlich angezweifelt.

Er hat der Qualität seiner Daten vertraut und erkannt, dass die nicht zur damaligen Theorie passten. Er hatte Mut. Er ist ein Paradebeispiel dafür, wie Wissenschaftler denken sollten.

Ihre Modelle von Quasikristallen [die Bilder] wurden vom Nobelpreiskomitee für den offiziellen Hintergrundartikel zum Nobelpreis in Chemie 2011 verwendet. Wie haben Sie sich da gefühlt?

Ich war sehr überrascht. [Freudig.] Ich verspürte auch ein gewisses Bedauern darüber, dass die Quasikristalle nicht schon einige Jahre früher so viel Aufmerksamkeit erregten. Dann hätte ich vielleicht noch weitergeforscht. Für mich war der Zeitpunkt dann ein bisschen spät, ich hatte damals gerade den Vertrag für meinen jetzigen Job unterschrieben.

Wie wird sich dieses Forschungsgebiet Ihrer Meinung nach entwickeln?

Der Hype ist vorbei, glaube ich. Grundlagenforschung ist generell schwierig zu finanzieren, wenn es wenig Anwendungen gibt. Superharte Materialien durch Beimischungen von Quasikristallen sind eine Anwendung. Davon abgesehen gibt es wenige.

Sie sind im High-Tech-Bereich in der Industrie tätig, aber nicht mehr in der Forschung. Wie stehen Sie heute generell zu Wissenschaft und Forschung?

Es gibt Themen, die ich immer noch sehr interessiert verfolge. Vor allem Teilchen- und Astrophysik. Fragen wie ´Stimmt die Allgemeine Relativitätstheorie? Gibt es dunkle Materie? Die Entstehung des Universums?` Wenn zu solchen Fragen dann Experimente kommen, die wieder alles auf den Kopf stellen, finde ich das interessant.

Sofia Deloudi hat Physik und Chemie studiert. In ihrer Doktorarbeit befasste sie sich mit mathematischen Modellen von Quasikristallen. Sie hat zahlreiche Fachartikel dazu veröffentlicht sowie ein Buch über Quasikristalle geschrieben.